Transcription d’une rencontre avec Jean Jacques Lebel, 12 mars 2009, chez lui autour du Festival de Gassin

Gassin, c'est une longue histoire. Ça commence par Michel Leiris, qui était un ami très cher. Je crois que c'était en 1964, peut-être même avant, je ne sais pas si il était venu à la galerie Cordier en 1962, mais en tout cas c'était au début des années 60. Il me dit en voyant mes happenings « c'est formidable ce que tu fais, j'aime beaucoup ça ». Vous savez sûrement qu'il s'était intéressé aux phénomènes de possession à Gondar, dans l'annexe de L'Afrique fantôme, donc en matière de transe et de phénomènes de ce genre, il savait de quoi on parlait. Il savait aussi que j'étais un proche de Michaux, que je m'intéressais à Artaud, que nous avions fait des expériences de peyotl, de mescaline et de psilocybine. Nous avions fait des recherches sur ce qu'Artaud appelait « le cri organique de l'homme » (et de la femme bien sûr !). Donc Michel Leiris m'a dit que c'était bien, que ce n'était pas de l'ordre du spectacle ni de la marchandise culturelle du tout venant. Il comprenait ce que mes amis et moi cherchions, et il était évident que cela se rattachait à une lignée expérimentale, qu'il s'agissait d'un laboratoire mental, social, politique et artistique dans la lignée de Dada et du Surréalisme. Je dirais, cette partie du Surréalisme qui vient de Dada. C'est à dire pas le style surréaliste, mais plutôt cette pensée, qu'on osait qualifier à l'époque, et que je continue de qualifier de révolutionnaire. Je sais qu'aujourd'hui à l'ère du « Sarko-Ségo » cela ne veut plus rien dire. Maintenant, c'est la lessive qui est révolutionnaire, ou la voiture, mais que l'être humain puisse être révolutionnaire ça ne leur vient pas à l'idée.

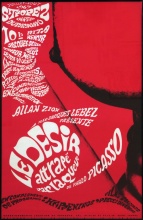

Michel Leiris m'a donc encouragé, mais en me taquinant. Il m'a aussi dit que nous n'avions rien inventé, que Picasso l'avait fait avant nous. Picasso ? Ce stalinien pourri ! Il m'a expliqué que Picasso avait écrit une pièce, qui n'était pas une pièce, tout en étant du théâtre. J'ignorais tout cela. Il me donne donc le texte qui était publié chez Gallimard. Je tombe par terre ! Le Désir attrapé par la queue est un chef-d’œuvre. Contrairement à ce que les gens superficiels disent, la pièce n'a jamais été montée. Elle avait été lue chez Leiris, 53 bis quai des Grands Augustins, sous la direction de Camus, avec Sartre, de Beauvoir, Queneau et en présence de Lacan. Il y a les fameuses photos de Brassaï. En rendant visite à Leiris il m'a montré l'endroit où cela s'était tenu. C'était tout petit, donc il n'y avait eu qu'une lecture, en aucun cas la pièce n'avait été montée, ce qui n'est pas pareil. J'avais ensuite entendu dire qu'il y avait eu une tentative, plus ou moins réussie à Berne, chez Meret Oppenheim avec Daniel Spoerri...

Cette pièce était inouïe, ce n'était ni du happening, ni du théâtre, c'était de la poésie ou je ne sais pas quoi, mais c'était génial. Peu importe la définition. J'ai dit à Leiris que je voulais monter Le Désir attrapé par la queue. Comme il voyait souvent Picasso, il m'a proposé de lui en parler. Un jour il m'a dit que Picasso allait nous recevoir. Nous avons pris le train pour Cannes. Picasso tutoyait toujours les gens. Il m'a dit: « Alors, c'est toi qui fais ces trucs complètement cinglés ─ il n'a pas prononcé le mot happening─ avec des filles à poil ? » Je lui ai dit : « Oui, ce n'est pas pour vous déplaire je suppose, les filles à poil ». C'était un peu stupide de qualifier cela comme ça mais enfin j'étais tellement content d'être là que je n'allais pas critiquer ! Il m'a répondu en riant qu'il aimait beaucoup les filles à poil. Nous avons alors commencé à discuter. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup certains de ses tableaux et dessins, et que leur moteur érotique me passionnait. Comme c'était un copain de Michel, il m'a dit « On y va ! ». Il a alors sorti un trousseau de clés, il a ouvert une grande porte, ensuite une deuxième porte, puis une espèce de meuble gigantesque avec des tiroirs, qui étaient fermés à clé aussi. C'était vraiment fermé à clé partout parce qu'il ne voulait pas que les gens voient.

Il y avait des dessins érotiques qui commençaient en 1903, et qui allaient jusqu'en 1966. Ça a continué en 67, 68, 69 et encore après. Ça a donné d'ailleurs plus tard les expositions que j'ai organisées, surtout à Montréal. Celle du Jeu de Paume, je m'en suis désolidarisé car c'était châtré, et il n'y avait pas de pensée... Mais à Montréal, avec Guy Cogeval, j'ai pu faire une expo Picasso sous l'œil de Duchamp. Il y avait des tiroirs dans le tiroir, dans le tiroir... Ça déployait la pensée picturale de Picasso sur un plan philosophique. Sans cela ça n'avait pas d'intérêt. Nous avions mis La Pisseuse, gravure de Rembrandt, qui avait inspiré Picasso pour sa Pisseuse, qui était chez Leiris d'ailleurs, et qui est maintenant à Beaubourg. Il y avait aussi les monotypes de Degas au bordel. J'ai donc fait de l'histoire de l'art mais en reconstituant une chambre de bordel de Barcelone, d'après les citations de ses aquarelles, en faisant vraiment de l'histoire de l'art savante mais pas « chiante ».

Quand je vous parle de la Pisseuse de Picasso, elle est de 1963 je crois, ce n'est pas par hasard. Il y a aussi une pisseuse dans la pièce. Elle pisse pendant dix minutes. Picasso était fasciné par cela, donc tout se tient. Je lui ai dit que c'était extraordinaire et que je ne m'étais pas rendu compte de tout cela. Évidemment il ne l'avait jamais exposée. Il a exposé cela en Avignon en 1971, près de dix ans plus tard. Pourquoi ? Parce que les marchands n'en voulaient pas. Parce que son marché principal c'était les États-Unis, et que les États-Unis c'était, et c'est toujours, archi-puritain ! Comme Picasso aimait beaucoup le fric et la gloire, et que ses marchands aimaient encore plus le fric et le pouvoir, il ne fallait pas montrer cet aspect scandaleux et subversif de l'œuvre parce que cela aurait fait peur aux américains, point à la ligne ! Et aujourd'hui, on en est toujours là !

Bref, je me rends compte qu'il s'agit là d'une œuvre de génie, qui dépassait absolument tous les clichés, soit staliniens, soit cucu-la-praline dans lesquels on enferme Picasso, une œuvre qui va très loin. Je lui ai dit que je voulais monter la pièce et il a dit : « On va voir. Michel qu'en penses-tu? » Michel Leiris évidemment était enthousiaste. Picasso a alors dit: « Je vais devoir lui demander des droits à ce jeune homme! Picasso c'est quand même important, je vais donc lui demander la somme colossale de zéro franc et zéro centime. » et en rigolant il a ajouté « Je t'ai angoissé petit con ?! Mais tu vois je suis quand même un type bien ». Il savait qu'il avait la réputation d'avoir été archi-stalinien, c'était un fait. Pour certains il était « mort ». Il y avait des gens comme le critique anglais John Berger qui disaient qu'il était « mentalement mort ».

Or, il y avait tout un Picasso secret. Toute sa vie depuis son adolescence dans les bordels de Barcelone jusqu'au moment où je suis venu chez lui en 1966, il avait continué, il y avait un moteur secret de toute une œuvre secrète. Et Le Désir attrapé par la queue en était le fleuron le plus magnifique, sur le versant poésie-écriture.

A l'époque on le savait beaucoup moins que maintenant, il n'y avait pas eu de publications sur cette écriture merveilleuse.

Voilà. J'ai donc cherché un producteur, un américain fou qui s'appelait Victor Herbert, chez qui il y avait des « parties » le dimanche. Il avait été prolo, chauffeur de taxi, il est toujours vivant d'ailleurs. Il avait joué en bourse et avait gagné beaucoup d'argent et il s'était retiré à Paris pour mener la belle vie. Il avait un magnifique atelier d'artiste rue du Val de Grâce. Il recevait là, on était très copains. Il voulait faire de la production de cinéma. Il avait beaucoup d'argent et était très timide. Il n'avait pas beaucoup de succès auprès des filles, alors qu'à l'époque c'était vraiment l'explosion de ce que les imbéciles croyaient être une « révolution sexuelle », bien que ça n'ait rien de révolutionnaire. C'était simplement l'arrivée de la pilule ! Victor Herbert restait donc à l'écart de tout cela. Je lui proposai d'être mon producteur.

Il me dit qu'il ne voulait pas dépenser pour rien, qu'il voulait quelque chose d'important. Je lui dit qu'il s'agissait de Picasso. Il trouva cela formidable et me dit « d'accord ! ».

Je commençai donc à monter « la chose ». Nous avons d'ailleurs commencé les répétitions chez lui. J'ai d'abord fait appel à ma vieille amie Bernadette Lafont. Il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait eu une proposition de film. Nous avions déjà fait des happenings ensemble, notamment au Festival de Cassis en 1966. Elle y avait participé avec Taylor Mead, mais cela est une autre histoire...

J'ai donc demandé à Rita Renoir. J'ai aussi recruté Taylor Mead que je connaissais depuis New York. Il avait tourné dans les films de Warhol. Je recrute aussi Jacques Seiler, le mari de Rita Renoir, qui était un excellent comédien qui avait joué dans des pièces de Queneau. Quant à Rita, elle avait l'obsession de devenir une grande actrice, style Comédie française. Elle était très marrante et très dure à la fois. On vivait tous dans la même maison, et elle fouettait son mari ! Elle avait des prétentions de tragédienne. Elle déclamait son texte et tout le monde rigolait. Certains se disaient que j'avais un vrai talent de mise en scène, alors que je n'y étais pour rien, et j'avais horreur de la mise en scène! Je ne faisais pas du théâtre moi ! Mon travail consistait à laisser les gens s'exprimer totalement librement, en les combinant comme on fait un collage, mais un collage vivant. J'avais donc choisi Rita Renoir pour son côté ridicule et grandiloquent. Cela contrastait totalement avec Taylor Mead ! Lui était comme un petit chien-chien, il levait la patte pour pisser sur elle comme sur un réverbère. Elle lui foutait de grands coup de pied, cela lui faisait mal, alors il aboyait, la mordait et ça virait à la bagarre.

Les autres actrices et acteurs, dont Jacques Blot, un copain militant trotskyste, c'était un très bon comédien. Il y avait aussi Lásló Szabó, qui avait joué dans des films de Godard, et qui était lui-même metteur en scène, Dorte Oloé et pleins d'autres, dont des acteurs non professionnels, notamment Catherine Moreau qui tenait un stand aux puces, et qui aimait beaucoup montrer ses seins... qui étaient magnifiques.

C'était un mélange de happening et de non-théâtre. Emmanuelle Khahn qui à l'époque était une grande star de la haute-couture nous avait fait les costumes gratuitement. Le designer Roger Tallon avait aussi participé aux décors gratuitement. Nous faisions tous cela par passion. Mon assistant Allan Zion et moi-même n'étions pratiquement pas payés .

Donc pour nous c'était un travail militant, politique, artistique, existentiel... Ce n'était pas du spectacle, c'était la vie. Après avoir cherché un endroit, Victor Hebert, notre bailleur de fonds, nous a dit « Picasso c'est très bien, mais il faut aller là où les gens connaissent Picasso ». Pour ma part je refusais de faire cela dans un théâtre, car cela aurait rabattu le sens sur le théâtre et c'est ce que nous ne voulions pas. Il nous fallait donc trouver un système autre. Nous ne pouvions pas le faire en plein air à cause de la pluie, alors nous nous sommes dit qu'il fallait louer un chapiteau. Le problème était le choix du lieu. Herbert avait raison de vouloir attirer du monde. Nous avons donc choisi Saint-Tropez. D'abord ce n'était pas trop loin de Cannes où Picasso résidait, et puis, il se rendait souvent à Saint-Tropez. Nous supposions donc que dans la région à l'époque, la peinture avait son importance, et que la vie d'artiste intéressait encore des gens.

Nous avons donc pris le train pour Saint-Tropez. Il y avait sur le port un grand nightclub qui s'appelait le Papagayo avec une immense cours intérieure dans laquelle on pouvait installer notre chapiteau. Le propriétaire était partant à l'idée qu'il s'agisse de Picasso. Ce lieu nous convenait parce qu'il y avait un bar, ainsi que des chambres pour les acteurs, cela nous déchargeait de certains aspects.

Des copains m'ont invité à Sainte-Maxime. On entendait des gens qui chantaient sur la plage et nous trouvions cela génial. C'était des hippies anglais, qui dormaient sur la plage avec leurs sacs de couchage. Pour bouffer ils faisaient passer le chapeau. Ils ont expliqué qu'ils s'intéressaient à William Burroughs et qu'ils s'appelaient Soft Machine. A l'époque ils étaient inconnus, et n'avaient pas encore fait d'album. Je leur ai proposé de jouer dans la pièce comme musiciens et acteurs. Ils ont tout de suite accepté, ils ne savaient pas où dormir. Ils nous ont donc rejoint en stop à Saint-Tropez, et c'est peut-être cela qui les a lancés sur le plan mondial. Ils étaient excellents.

On a organisé la première conférence de presse dans la cour du Papagayo. Nous étions en mai et cela devait se tenir en juillet.

Il y avait là une bonne femme qui me détestait et détestait les happenings. Elle nous traitait d'anarchistes et de drogués. Elle faisait, déjà à l'époque du people. Il y avait plein d'autres journalistes, et je leur ai dit qu'il était dommage que nous soyons insultés par une salope dans le Figaro. Elle a immédiatement réagi en partant de la conférence, et les autres ont écrit et répandu cette anecdote qui a tourné au scandale.

Le maire de Saint-Tropez faisait partie du SAC, Service d'Action Civique, c'est-à-dire les troupes armées de choc du parti gaulliste. C'était un sale bonhomme, anti-gauchistes, anti-hippies, bref un anti tout! En 1968, ils allaient d'ailleurs se manifester avec virulence. Il en a donc profité pour nous virer, en nous interdisant sur le territoire de Saint-Tropez. Il disait que nous allions attirer les drogués, les clochards... Bref il n'en avait rien à foutre de Picasso et encore moins des happenings ! C'était une guerre. La guerre entre les artistes libres et la société. Mais cela, j'avais toujours connu ! Et ça a toujours été comme cela. Mes amis Marcel Duchamp, Man Ray et Max Ernst me disaient que cela avait toujours été comme ça. Perret et Breton me disaient que soit on est un esclave de l'industrie culturelle, et l'on fait ce que l'on nous dit de faire, soit on a une certaine dignité, un désir de recherche et de subversion, et on a forcément tout la société contre nous. Il ne faut donc pas s'étonner, on sait que cela fonctionne ainsi.

Personnellement, j'en avais vu d'autres ! Notamment avec mes happenings qui avaient été interdits. J'avais déjà été arrêté pour cela donc ça ne me faisait ni chaud ni froid. Nous nous sommes donc mis à la recherche d'un autre lieu. Nous avons trouvé le carrefour de la Fourche à Saint-Tropez. Il paraît que maintenant il y a un supermarché, mais à l'époque c'était un terrain vague où venait s'installer le cirque pour les enfants. Il y avait beaucoup de campings aux alentours, c'était donc des gens pauvres qui venaient passer leur vacances là, tandis qu'à Saint-Tropez c'était les riches. Nous étions sur la commune de Gassin. Nous sommes allés voir le maire de Gassin, qui, lui, était socialiste. Il était intéressé par mon projet autour de Picasso et nous a donné le permis. Mais l'EDF a refusé de nous faire le branchement électrique, nous avons donc loué un groupe électrogène à Marseille. Les flics nous rôdaient déjà autour...

Lorsque certains membres des SAC ont vu la pièce ils ont tirés dans notre générateur. Heureusement nous étions assurés, car le générateur était bousillé. Nous avons retrouvé des balles de fusils dedans ! Nous avons dû retourner à Marseille chercher un autre équipement ! C'était vraiment la guerre entre nous et l'establishment. Il ne faut pas oublier que sous De Gaulle il y avait eu le scandale des Paravents de Genêt, que plusieurs films avaient été interdits, que Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur de Sade, avait été pourchassé par les tribunaux... Sans parler de dictature, je dirais qu'il y avait à l'époque une « tendance dictatoriale », une tendance vers un état policier. Les hippies aux cheveux longs, les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge, les fumeurs de joints, ceux qui avaient une sexualité différente, tout cela était violemment, voire physiquement, attaqué. On sentait que ce conflit pouvait dégénérer entre nous et la société capitaliste, bourgeoise, moralisatrice. On assumait cela.

Moi, j'avais été militant anarchiste depuis la guerre d'Algérie, dans le groupe Noir et Rouge. Ce groupe avait d'ailleurs pris une grande ampleur en 1968 à Nanterre, je n'étais pas né de la dernière pluie non plus! Les autres avaient des tendances plus ou moins trotskardes ou marxistes, ou plus ou moins rien du tout, mais en tout cas, le consensus parmi notre petite tribu, était qu'il ne fallait pas se laisser marcher sur les pieds et qu'on était là pour faire de la poésie, de l'art, mais aussi pour essayer de contribuer le plus lucidement possible à un mouvement de transformation de la société. Encore une fois, on ne savait pas où et quand, mais on savait que ça allait venir, c'était en 1966-67.

Donc quand ce con de Vincent Pontet a dit cette phrase : « La France s'ennuie » : attention il parlait pour lui ! Nous, nous sentions dans notre corps, dans notre vie quotidienne, dans notre manière d'affronter le monde et le réel, que quelque chose allait arriver. Ce n'était un secret pour personne, mes principales influences étaient André Breton et Benjamin Perret, qui a toujours été un révolutionnaire conséquent, en plus d'être le plus grand poète surréaliste. Je militais dans plusieurs groupes: Noir et Rouge, dont j'ai déjà parlé, mais j'assistais aussi aux réunions de Socialisme et Barbarie qui était un groupe marxiste anti-stalinien, j'allais aussi aux réunions du groupe Arguments qui représentait une autre tendance marxiste anti-stalinienne. Tout cela représentait un monde qui comptait tout au plus 2000 personnes dans tout Paris. Mais c'était une minorité agissante et pensante qui allait dans le sens qui m'intéressait moi, c'est-à-dire dans le sens d'une pensée qui ne se laissait pas domestiquer.

La pièce a eu un énorme succès, c'est-à-dire le succès qui m'intéressait le moins : le monde, la presse, la télé. C'était rempli tous les soirs, et nous avons dû jouer pendant deux mois et demi, sept jours sur sept. Ce qui m'intéressait le plus c'était que quelque chose était en train de se constituer, quelque chose de mai 68 avant l'heure. Les gens venaient de toute l'Europe en auto-stop ou en 2CV. Des gens qui ne savaient même pas où dormir, et qui avaient vu cela à la télé au Danemark, en Italie... Ils dormaient tous les soirs sous le chapiteau. Ils n'avaient pas un rond pour bouffer. Alors quand on avait trois francs six sous, et l'argent de quelques billets vendus ─la plupart entraient gratuitement ─on faisait de grands spaghetti pour tout le monde à l'entracte. Eux partageaient leurs joints. C'est vrai que tout le monde se défonçait, et je n'affirmerais pas qu'il ne s'est pas passé des choses plus ou moins collectives que la morale bourgeoise réprouve ! C'était banal à l'époque.

Donc il y a eut à la fois un petit succès mondain vis à vis des gens de Saint-Tropez qui venaient s'encanailler, mais ce qui m'intéressait le plus c'était cette jeunesse apatride, européenne, venant de partout et de nulle part, qui se reconnaissait là dedans. Et ce sont eux qui ont fait le succès de Soft Machine. C'est ce peuple de jeunes gens-là qui voulait une autre vie, qui voulait vivre autrement, et pour qui ce nouvel art avait un sens.

La première partie c'était Picasso. On a toujours été extrêmement soucieux de s'en tenir exactement à ce que Picasso avait écrit. Quand il est venu deux ou trois fois nous rendre visite, il était content de voir des femmes nues, à son âge. Je lui ai dit que nous avions fait attention au texte et que nous n'avions rien ajouté ni rien enlevé, et il m'a répondu : « Mais il faut être libre ! ». Lui il s'en foutait, mais nous, moralement, c'était important de devoir s'y tenir. Ensuite il y avait un entracte, on donnait à manger et à boire. Après il y avait des happenings. C'était tous les soirs. Cela durait parfois jusqu'à quatre heures du matin, et quelquefois les musiciens continuaient à jouer pendant que le soleil se levait. C'était vraiment autre chose, ce n'était pas du théâtre. C'était un mode de vie différent.

On a beaucoup innové dans la technique, non pas parce qu'on cherchait à innover, on se savait pas ce que l'on faisait. Je vous mentirais en vous disant qu'on l'a fait exprès. Par exemple il y avait dans le texte, qu'il faut lire absolument, une voix off qui parlait, la voix d'un récitant . Or je ne voulais pas que cela soit n'importe quoi, j'ai donc pris avec la permission de Picasso, le profil d'une sculpture de Dora Maar, en plâtre je crois, que j'ai d'ailleurs remis plus tard dans mes expositions Picasso, et je l'ai reproduite en polyuréthane, ce truc blanc très léger qui ressemble de loin à du marbre, exactement reproduite en très grand, trois mètres cinquante de haut. C'était donc Dora Maar qui avait été la femme de Picasso, La femme qui pleure de Picasso. Moi, j'étais filmé par une caméra noir et blanc en circuit fermé. Elle filmait ma bouche. Il y avait un cache et ma bouche était projetée sur la statue. La statue parlait.

C'était extraordinaire. D'abord il y avait les musiciens qui étaient des acteurs et qui jouaient, ensuite il y avait la statue qui parlait. Tous les soirs j'avais établi cette règle du jeu très « artaudienne », très « johncagienne » qu'on pouvait improviser et surprendre les autres, pour qu'il n'y ait pas de routine. Les acteurs se prenaient donc au jeu, sauf Rita Renoir qui insistait pour faire tous les soirs la même chose ! Taylor Mead était formidable. Il était homosexuel. Il amenait ses amants sur scène. Il faisait la chochotte. Il nous faisait beaucoup rire. Il était tellement génial que lorsqu'il arrivait déguisé en chien sur scène, à quatre pattes avec sa longue queue et ses longues oreilles, tout le monde éclatait de rire. Et lui regardait le public. Il possède un génie comique que dans les films de Warhol on ne voit pas très bien. Là, il improvisait des choses. Un jour il draguait sur la plage et rencontre un jeune homme qui avait un chameau. Il gagnait un peu d'argent en prenant les gens en photo dessus. Taylor l'a amené depuis la plage, c'était très loin, dix, quinze kilomètres, et c'est pour cela qu'il était en retard, et il est arrivé sur scène. Il y avait un praticable haut de près de deux mètres, et il a fait monter le chameau dessus. Le chapiteau était rond avec une scène en demi lune montée sur des praticables et il y avait des gradins pour le public. Il arrivait pour jouer sa partie, en chien qui tenait un chameau. Évidemment Rita Renoir s'est mise à hurler et à l'insulter, les Soft Machine se sont mis à jouer et à danser autour du chameau. Mais il a eu peur et s'est mis à faire des bouses énormes. Les gens hurlaient de joie. On n'avait rien prévu, mais le génie ça consiste à improviser, à laisser les gens libres, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Le problème, ensuite, a été de faire descendre le pauvre chameau. Cela a été la croix et la bannière et il a finalement passé la nuit sur scène. On a réussi à le faire descendre le lendemain. On improvisait tous les soirs des choses nouvelles, c'était absolument fabuleux.

Ça a été plus ou moins filmé, beaucoup photographié. Chaque deuxième partie était donc consacrée aux happenings. Il y a eu des concerts Fluxus faits par Ben, par Michel Asso, j'ai moi aussi fait plusieurs happenings, ainsi que bien d'autres gens. J'ai fait un happening qui s'appelait Mon cul sur la commode pour emmerder Rita Renoir qui disait toujours « Ça n'a pas de sens cette pièce! Il n'y a pas de mise en scène, c'est mon cul sur la commode! » Cette expression, c'est ce que les comédiens se disent entre eux pour dire que c'est une mauvaise pièce. Je trouve cette expression magnifique. « Mon cul sur la commode », c'est ce que les mauvais comédiens appellent le théâtre d'avant-garde. C'est comme « cubisme ». Quand Louis Vauxcelles a employé ce terme c'était pour ce moquer de Picasso et Braque, mais eux l'on repris en disant qu'ils étaient cubistes.

Ça a donc duré tout l'été, et cela a été une aventure extraordinaire. J'y ai d'ailleurs rencontré la femme de ma vie. Nous nous sommes retrouvés trente ans après et nous vivons ensemble ! C'était des aventures humaines.

L'art servait à abattre les barrières et les prisons dans lesquelles les gens s'enferment. Les psychanalystes parlent de mécanismes de défense contre le monde. Mais à force de bâtir ces murs de défense, les gens vivent dans des cages. Ils n'osent pas s'exprimer, penser, agir. Ils sont pris dans ce carcan qui est, soit-disant, une armure mais qui les emprisonne. Ce qui était extraordinaire avec le joint, avec le sexe, avec l'art et le happening, avec le mouvement politique et le mouvement social et le mouvement existentiel que représentait cette culture, c'est qu'on se sentait rassuré. Rassuré par le nombre de gens concernés, et par « l'internationalité » de la chose. Il y avait des gens qui ne parlaient pas le français, mais qui sentaient qu'ils appartenaient à la même chose. Il y avait cette esprit d'abolition des barrières nationales, des barrières de classes. Il y avait un côté tribal, mais dans un sens dynamique, et qui était vraiment une préfiguration de mai 68. On tendait vers quelque chose sans savoir vers quoi. On a compris un an plus tard.

J'ai fait beaucoup de happenings dans ce sens, à Knokke-le-Zoute, et dans bien d'autres endroits. Gassin était une petite chose parmi tout un mouvement énorme qui a duré de 1960 à 1967. Quand je me suis investi totalement et sans réserve, avec mes copains de Nanterre dans le mouvement révolutionnaire naissant, je me suis dit que ce n'était plus la peine de faire des happenings puisque tout le monde en faisait. A l'American center, ce que j'ai fait en détruisant des voitures n'est pas tombé dans les oreilles des sourds ! Les gens qui y ont assisté ont aussi senti que cela préfigurait mai 68. Beaucoup d'anarchistes qu'on a vu sur les barricades de Gay-Lussac étaient allés à mes happenings. Le matin du onze mai 1968, était la plus belle exposition d'art que l'on verra au monde. C'était deux kilomètres de bagnoles calcinées, renversées, resculptées, transformées... Et c'est ça l'art. C'est ce que Chamberlain essaie de faire, et quelquefois c'était spontané, anonyme, collectif. C' était un phénomène massif. C'est pour cela que j'ai arrêté les happenings. Cette dynamisation de la politique par l'art, cette dadaïsation de l'action politique a tellement bien porté ses fruits que l'étincelle a mis le feu à la plaine. Je n'étais pas le seul, il y avait beaucoup d'autres personnes dont les Situationnistes évidemment. Il fallait donc mettre le feu ailleurs puisque tout était en flammes.

Donc ce que nous avons fait à Gassin, et à Cassis un an avant en 1966, participait de la même chose. Quand j'ai fait mon énorme happening au port de Cassis il y avait plus de cinq mille participants, tous les campings environnants. Les gens du Living Theater sont descendus à poil, sur des chevaux, en pleine nuit. C'était magnifique ! Les flics ont été appelés et une compagnie de CRS est venue de Marseille pour tout massacrer. Ils frappaient tout le monde. Nous avons pris d'assaut le commissariat où deux de nos copains étaient en garde à vue, et nous les avons libérés ! Ce n'est pas mai 68 ça ?!

Comment le dire... c'était dans l'air. Encore une fois, je rappelle que nous n'avions pas de scénario. Nous n'étions pas de ces putshistes à scénario. Mais on allait vers quelque chose, c'était de l'ordre de l'instinct, du spontané et du désir inconscient et conscient. Alors Gassin et la pièce de Picasso, dont l'organisation a été incroyable, et qui a duré tout l'été 1967, ça participait absolument de ce mouvement-là. Ensuite ça a d'ailleurs continué dans la piscine à côté de là et ça s'appelait « Sun Love ». Il y a des photographies.

Certains journaux appelaient à notre arrestation. Il y avait les flics tous les soirs, mais nous avions l'habitude. J'ai retrouvé des photos inédites de l'American Center sur lesquelles on voit les flics nous photographiant. Ils avaient des dossiers sur tout le monde. Mais on s'en foutait ! Nous n'avions rien à cacher. Un esprit était en train de naître et de proliférer, au sens de rhizome tel que Guattari et Deleuze en ont parlé plus tard. Et ça, les flics l'ont compris longtemps avant les historiens de l'art !

C'était un mouvement de fond, une lame de fond qui les a terriblement inquiétés ! Tout comme les gens des institutions qui sont terrorisés à l'idée de toute remise en jeu ou en question des structures...

Pendant longtemps je ne voulais rien publier là-dessus. Mais je prépare maintenant un gros livre chez Hazan. Car c'est terrible, je me dis que les gens d'aujourd'hui ne savent pas. Ils ont entendu parler de cela, il y a un mythe, une légende, mais ils mélangent tout! C'est un peu de ma faute car par défiance envers la marchandisation, j'ai longtemps refuser de publier. Mais maintenant, je voudrais le faire pour tirer les choses au clair. Les américains eux ont toujours fait des archives. Ils avaient plus d'argent, ils ont fait des films... Et puis nous, nous étions la plupart du temps défoncés...

On a retrouvé des films par hasard, on était de très mauvais archivistes. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile maintenant. Mais en même temps, on ne s'est pas vendu, et ça, ça me fait plaisir !

Le happening et la performance, même longtemps avant nous, avec Gutaï ou Dada, ça n'avait jamais eu le statut d'œuvre. Hors c'est de l'art, qu'on le veuille ou non. Les marchands ne pouvant pas gagner d'argent avec cela, et les musées ne pouvant pas vraiment l'exposer, considèrent que ce n'est pas vraiment de l'art car ce n'est pas une marchandise. Il n'empêche que l'expérience est artistique.

Quand les américains ont voulu consacrer une exposition au happening au Whitney Museum, ils ont choisi uniquement le happening américain. Il s'agissait de rétablir cet ignoble nationalisme. En plus c'était bidon puisque au lieu d'avoir des artistes, ils ont engagé des acteurs pour jouer ! Ils ont reconstitué des happenings de Claes Oldenburg dans lesquels j'avais joué. Ils ont donc rabattu cela sur du théâtre. C'est totalement scandaleux. Donc à cause de tout cela je n'ai jamais voulu tremper là-dedans et continue à ne pas vouloir. J'ai résisté. Et maintenant je n'accepte de participer que lorsque je sens que mon interlocuteur comprend à la fois les problèmes artistiques, mais aussi philosophiques et politiques de la chose.

''

''